- Vous êtes ici:

- Accueil

- Blog

- Assurance-vie

- Fonds en euros : retour du rendement ou simple illusion ?

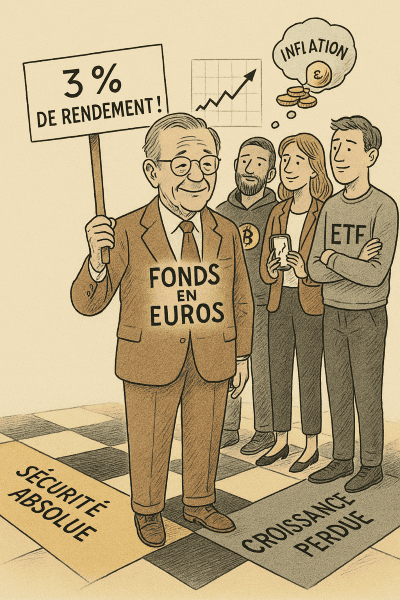

Depuis quelque temps, les assureurs laissent entendre que le fonds en euros retrouverait un second souffle. Après des années de rendements faibles voire très faibles, certains contrats annoncent à nouveau des taux proches de 3 %, voire davantage. De quoi susciter l’intérêt d’épargnants qui avaient peu à peu détourné leur regard de ce support autrefois intouchable. Mais faut-il vraiment y voir un renouveau durable, ou simplement une embellie passagère portée par un contexte exceptionnel ? Pour répondre, il ne suffit pas de regarder les chiffres publiés : il faut comprendre ce qui produit ce rebond, et ce qu’il masque.

Le retour du rendement : phénomène durable ou rattrapage mécanique ?

La remontée récente des rendements du fonds en euros n’est pas le fruit d’une révolution interne, mais le résultat d’un environnement monétaire transformé. L’augmentation rapide des taux directeurs en Europe à partir de 2022 a permis aux assureurs de réinvestir dans des obligations mieux rémunérées. Pendant près d’une décennie, les portefeuilles étaient lestés d’obligations à coupons très faibles, souvent inférieurs à 1 %. Ce poids s’allège au fil du temps, remplacé progressivement par des titres à 3 % ou 4 %. Ce mouvement se traduit, mécaniquement, par une remontée moyenne du rendement servi.

Pour autant, cette remontée n’a rien d’un choix stratégique des assureurs : elle reflète surtout un décalage temporel entre la politique monétaire et la composition des portefeuilles. Ce qui semble aujourd’hui un « retour du rendement » n’est, pour l’instant, qu’une adaptation lente aux taux d’intérêt redevenus positifs. Rien ne dit que ce niveau sera durable si les taux venaient à refluer.

Un rendement ne signifie quelque chose qu’en comparaison de l’inflation. Selon l’INSEE, la hausse des prix a atteint +5,2 % en 2022, +4,9 % en 2023 et est retombée autour de 2 % en 2024. Un fonds en euros à 3 % ne crée donc pas automatiquement du pouvoir d’achat : il compense, au mieux, une partie de l’érosion monétaire.

La PPB, levier discret et source d’ambiguïté

Depuis plusieurs années, les assureurs ont accumulé des réserves techniques destinées à lisser les performances dans le temps : la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Il est possible qu’une partie de l’amélioration observée provienne de cette réserve. En puisant dans ce matelas, un assureur peut soutenir le rendement affiché sans que la performance intrinsèque du portefeuille ne l’explique pleinement.

Ce mécanisme complique la lecture. Un rendement ponctuellement élevé ne garantit pas sa continuité, surtout si les réserves ont été largement entamées. Les chiffres bruts, isolés de leur composition, peuvent donner l’apparence d’une solidité retrouvée alors qu’ils reposent, en partie, sur un réservoir temporaire. La question essentielle pour l’épargnant n’est donc pas « combien cette année », mais « est-ce reproductible ? ».

La Provision pour Participation aux Bénéfices est une réserve constituée par les assureurs afin de différer une partie des bénéfices vers de futures années. Elle sert à lisser les rendements dans le temps et doit être redistribuée dans un délai réglementaire maximal de huit ans.

Rendement nominal ou rentabilité réelle ?

L’affichage d’un taux de 3 % peut sembler marquer une rupture avec les années précédentes. Mais l’épargnant exigeant ne se contente pas de comparer des chiffres bruts. Deux réalités s’imposent. D’abord, l’inflation a, récemment, réduit à néant toute perspective de gain réel : les années 2022 et 2023 ont été marquées par des pertes de pouvoir d’achat, même sur des supports réputés sûrs. Ensuite, les conditions d’accès aux meilleurs taux se sont parfois durcies : certains contrats exigent désormais d’investir en parallèle dans des unités de compte pour obtenir le rendement le plus élevé, transformant ce qui était un pilier de sécurité en produit hybride.

Dans plusieurs contrats récents, la garantie en capital n’est plus intégrale. Elle peut se limiter à 97 % ou 98 %, ce qui introduit un risque marginal, certes faible, mais contradictoire avec la promesse historique du fonds en euros : préserver un capital intact. Le langage marketing parle alors de « fonds diversifiés », « euro-croissance » ou « nouvelle génération » — autant de formulations qui signalent une mutation silencieuse.

Un outil utile, mais plus un refuge absolu

Face à ces évolutions, il serait simpliste d’opposer le fonds en euros à l’ensemble des autres placements. Il conserve des qualités majeures : stabilité, absence de volatilité quotidienne, disponibilité du capital dans les contrats classiques, et capacité à abriter des sommes en attente de projet ou de décision. Il demeure pertinent pour protéger un capital à court ou moyen terme, pour sécuriser une partie d’un portefeuille diversifié, ou pour organiser une transmission dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.

L’erreur serait néanmoins de croire qu’il peut suffire à lui seul. Celui qui recherche de la croissance sur dix ou quinze ans ne peut plus l’attendre du seul fonds en euros. Celui qui dispose déjà de plusieurs coussins de précaution sur des livrets ou comptes mobilisables n’a rien à gagner à accumuler sans horizon une épargne immobile.

Retour, oui — mais pas renaissance

Ce qui est observé aujourd’hui n’est pas une régénération du modèle mais une respiration technique. Les fonds en euros bénéficient d’un cycle de taux favorable après une longue période de contrainte. Rien n’indique que cette fenêtre se maintiendra si la politique monétaire se détend à nouveau. Rien ne garantit non plus que les réserves mobilisées aujourd’hui pourront être reconstituées demain.

Le fonds en euros n’a donc pas retrouvé sa vocation universelle. Il reprend sa place, plus modeste : celle d’un outil de préservation, non d’accumulation. Il peut accompagner un projet, sécuriser un patrimoine ou servir de base à une allocation prudente — mais il ne doit plus être perçu comme une source de performance.

Ceux qui célèbrent son retour évoquent le passé. Ceux qui s’en méfient regardent trop loin. Le fonds en euros n’a jamais autant nécessité un regard lucide : il ne promet plus l’enrichissement, mais offre encore la tranquillité — à condition de ne pas lui demander davantage.